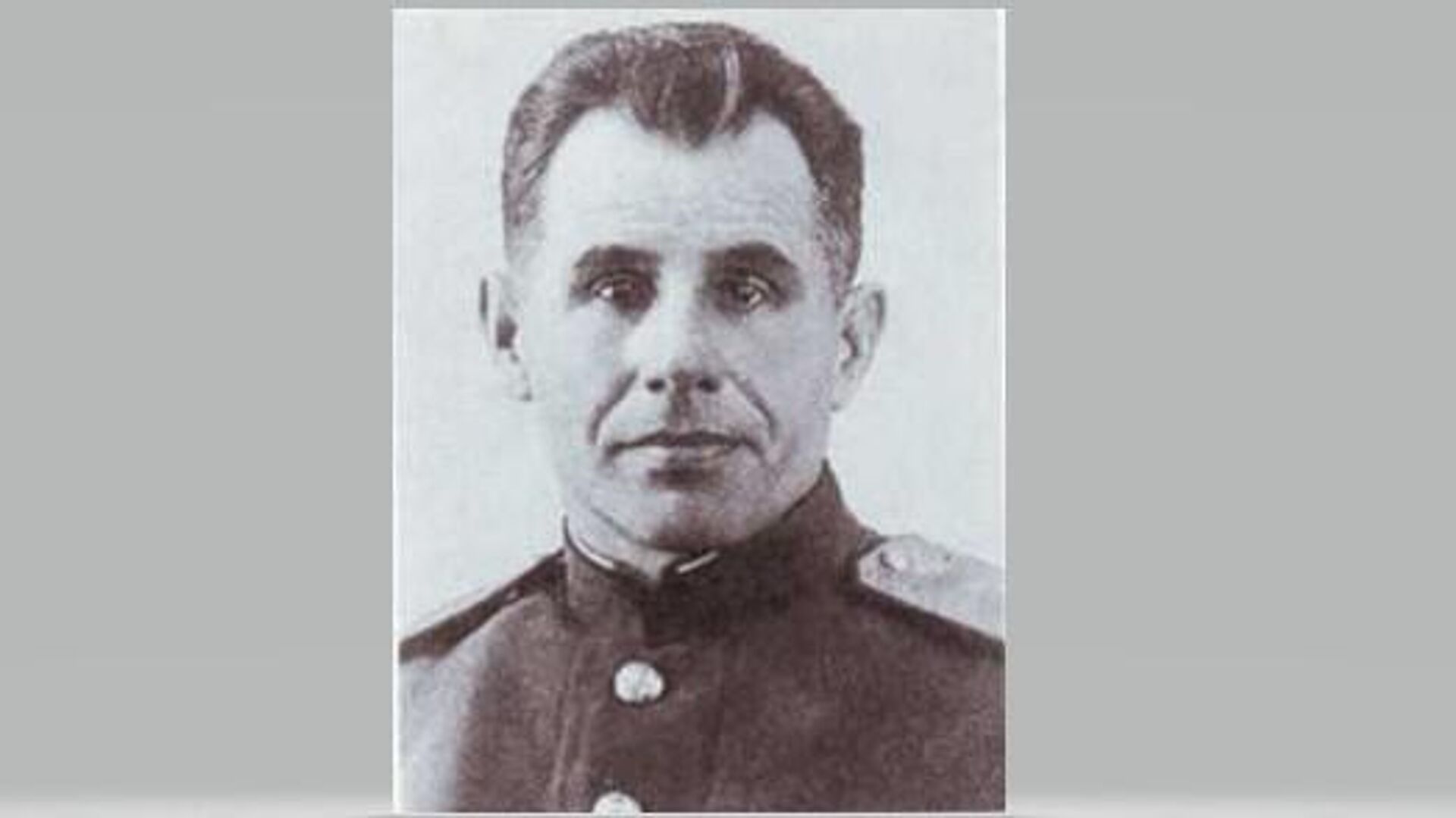

В советской истории есть немало генералов – Героев Советского Союза, прославивших своё имя в различных битвах. 130 лет назад родился генерал с украинской фамилией Лазаренко, стоящий особняком. За время Великой Отечественной войны он успел стать заключённым, затем бойцом штрафбата, затем снова генералом – командиром дивизии, и героически погибнуть

Иван Сидорович Лазаренко родился 8 октября 1895 года в станице Старо-Михайловской Кубанского казачьего войска в крестьянской семье. Семья была многодетная – девять детей, из которых четверо сыновей и пять дочерей. Кроме ведения своего немалого крестьянского хозяйства старший Лазаренко шил на заказ кожухи и сапоги. Семья жила небогато, но дружно. За детишки закрепилось шуточное прозвище "метелики" (в переводе с украинского – "мотыльки").

С малых лет Иван помогал отцу по хозяйству, а когда окончил церковно-приходскую школу, уехал под Ростов работать на шахте.

В мае 1915 года 19-летнего юношу призвали в воюющую Русскую императорскую армию. Сначала он служил на Дальнем востоке в 5-м пограничном Амурском полку, но спустя несколько месяцев, в сентябре, его перевели в 107-й Троицкий пехотный полк. В боях на Западной Украине Лазаренко проявил себя героем. Он стал полным Георгиевским кавалером и был произведён в старшие унтер-офицеры. Более года Иван Сидорович командовал взводом, и даже до полугода был знаменщиком полка. Однако 27 сентября 1917 года после всех ранений и болезней Лазаренко отправили служить в тыл, в Саратов, в 3-й пулемётный полк. Там он и встретил Революцию и одним из первых, уже в октябре, вступил в Красную гвардию.

Молодого вахмистра тут же арестовали за выступление против Временного правительства, но через неделю освободили и назначили командовать взводом Красной гвардии – власть в Петрограде захватили большевики. В декабре 1917 года Лазаренко уже воевал с отрядами уральских казаков.

Впоследствии Иван Сидорович был красным командиром в легендарной 1-й конной армии Будённого, участвовал в её знаменитом походе на Царицын в мае 1919-го. В бою у станицы Егорлыкской эскадрон Лазаренко разгромил вражескую батарею, за что он получил от командования благодарность.

В августе 1920 года, уже на родной Кубани, Лазаренко отличился под станицей Степной при отражении наступления десанта белого генерала Улагая. За отвагу его наградили орденом Красного Знамени, который ему вручал лично Ленин.

Когда война закончилось, Иван Семенович продолжил военную карьеру. Свои Георгиевские кресты он сдал в фонд в пользу голодающих Поволжья. Нужно отметить, что весили они по разным оценкам от 10 до 16 граммов. 3-й и 4-й степени делались из чистого серебра, а 1-й и 2-й – из золота.

С сентября 1924 года Лазаренко год учился на курсах комсостава "Выстрел", после чего вернулся в полк. С октября 1926 на полгода его по неизвестной причине перевели в Новочеркасск на должность завхоза батальона войск ОГПУ, затем снова вернули в полк, он к тому времени стал называться 25-м Краснознаменным Черкасским стрелковым полком. Здесь Иван Семёнович "вырос" до командира батальона и даже какое-то время исполнял обязанности комполка.

В 1934 году Лазаренко закончил заочное отделение Военной академии РККА имени Фрунзе, затем разведывательные курсы и 6-месячные курсы высшего комсостава при Военной академии имени Фрунзе.

В июле 1937 года в звании майора его направили в республиканскую Испанию в качестве старшего военного советника главы армии Эбро полковника Хуана Модесто. Это было время тяжелейших оборонительных боёв за Мадрид и Барселону – Гражданская война в Испании подходила к своему трагическому финалу. В конце 1938 года Иван Сидорович получил тяжелейшее ранение и был эвакуирован на Родину. 21 января 1939 года ему присвоили внеочередное звание полковника и после восстановления назначили командовать Карельским укреплённым районом. На этой должности Лазаренко встретил Советско-финляндскую войну.

17 января 1940 года он получил приказ сформировать 42-ю мотострелковую дивизию, в неё сначала хотели объединить три десантные бригады и прибывший из Пскова 459-й лёгкий мотострелковый полк. Однако окончательно дивизию сформировали из стрелковых подразделений и строительных батальонов Карельского укрепрайона как стрелковую. Возглавив её, в феврале Иван Сидорович принял участие в завершающем этапе войны с финнами. Дивизия успешно штурмовала вражеские укрепления, за что Лазаренко наградили вторым орденом Красного Знамени и в июне присвоили генерал-майорское звание.

В июле 1940 года 42-ю стрелковую дивизию (сд) перебросили в Белоруссию в район Берёзы-Картузской, а весной следующего года направили в Брест. Именно здесь произошли бои, которые сыграли в жизни генерала Лазаренко трагическую роль.

С ноября 1940-го по май 1941 года он учился на Высших академических курсах академии им. Фрунзе. Когда 12 мая вернулся в дивизию – ужаснулся: её расположение в Брестской крепости было готовой ловушкой. С 15 мая до начала войны Лазаренко три раза обращался к командованию армии, предлагая вывести из Бреста и Брестской крепости два размещённых там своих полка и призвать 7 000 резервистов заранее, так как в условиях приграничных боёв отмобилизовать их враг времени не даст. Но к его рапортам и мнению никто не прислушался*.

Брестскую крепость немцы начали обстреливать и бомбить уже в 3:15 а атаковали в 4:15 22 июня 1941 года. Лазаренко прибыл в крепость в 4:15, приказал уничтожить документы, вывести полки и сосредоточить их в отдалении за Брестом (в 30-ти км.) в районе Жабинки. Сам он направился организовывать оборону на новый рубеж. Сюда удалось вывести только два батальона (по численности) из шести 44-го и 455-го полков (частью без оружия), 7 бронемашин и мотострелковую роту 84-го разведбата. У 393-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона из 12-ти орудий остались только три, и те без снарядов. Но у Жабинки изначально размещались другие подразделения и части 42-й дивизии: 459-й стрелковый и 472-й артиллерийский полки, 4-й артдивизион и 3-й медсанбат. С этими сохранившимися силами генерал Лазаренко и начал воевать. Остальные его разрозненные силы обороняли Брест и там в основной своей массе сгинули, или же присоединились к сводной группе 28-го стрелкового корпуса.

Вскоре 42-я дивизия расстреляла все свои запасы снарядов, подорвала орудия и стала отходить вместе со всей 4-й армией по направлению Слуцк – Бобруйск. Закрепиться удалось по рубежу реки Березина у Бобруйска, развернулись ожесточённые бои за город. Однако уже в первых числах июля дивизия оказалась здесь в окружении. К 4 июля из него смогли вырваться только 4 000 человек (половина предвоенной численности, и это при том, что накануне боёв у Бобруйска дивизия получила пополнение – 1000 человек). Окруженцы были полностью деморализованы, половина без обмундирования.

Генерала сразу арестовали и 17 сентября приговорили к расстрелу:

"Лазаренко, будучи командиром дивизии, имея данные, свидетельствовавшие об активной подготовке противника к военным действиям, проявил беспечность, не держал войска в состоянии боевой готовности. (...) В первый же момент нападения Лазаренко проявил растерянность и бездействие. (...) Вместо решительных мер к организации отпора врагу самовольно выехал в штаб корпуса (...) оставив части дивизии без надлежащего руководства".

Заключение следователи делали, опираясь на показания нижестоящих чинов – майора и двух лейтенантов, которые общей обстановкой не владели и не могли владеть. А трусости и растерянности, которые они могли бы действительно оценить, Лазаренко в первые дни войны не проявлял. Генерал подал прошение о помиловании.

Его потомки хранят семейное предание, что в Бутырках, где Лазаренко ждал приговора, он сидел с каким-то польским генералом. Однажды, когда Иван Семёнович подошёл к окну, к нему подлетел белый голубь. Заметив это, поляк сказал: "Хорошая примета, вы останетесь живы". И действительно, 29 сентября расстрел Лазаренко заменили 10-ю годами лагерей.

Однако вскоре толковых генералов стало не хватать. О Лазаренко вспомнил маршал Ворошилов, и бывшего генерала в октябре 1942 года привезли на фронт в 50-ю армию. Опять же, по семейным преданиям, какое-то время ему довелось повоевать в штрафном батальоне. Его восстановили в звании, назначили на должность заместителя командира 146-й сд, а в январе 1943 года назначили замкомандира 413-й стрелковой дивизии.

За следующий год Лазаренко проявил себя умным, ответственным и храбрым командиром. Отличился при форсировании рек Десна, Ипать и Сож, в боях за город Жиздру. Он был ранен и дважды контужен, но оставался в войсках.

В октябре 1943 года командующий 50-й армией Центрального фронта генерал-лейтенант Иван Васильевич Болдин обратился к комфронта генералу армии Константину Константиновичу Рокоссовскому: "За умелую организацию и руководство боями, проявленные в бою, личную храбрость и мужество генерал-майор Лазаренко представлен к правительственной награде. Выхожу с ходатайством о снятии судимости с генерал-майора Лазаренко".

24 октября 1943 года судимость с генерала сняли и наградили орденом Отечественной войны 1-й степени. К тому времени фронт переименовали в Белорусский, а зимой он стал 1-м Белорусским фронтом – предстояло освобождение Белоруссии. Кстати, 31 июля 1957 года определением Военной коллегии Верховного суда СССР приговор в отношении генерала Лазаренко вообще отменили в силу отсутствия состава преступления. Но до этого времени Иван Семенович не дожил.

К началу проведения операции "Багратион" генерал Лазаренко уже командовал 369-й сд. С началом наступления 23-25 июня она прорвала вражескую оборону и форсировала реки Проня и Бася, продвинувшись вперёд на 25 километров и вплотную приблизившись к Могилёву. 25 июня в 16:00 генерал выехал к передовой, чтобы проконтролировать подготовку к форсированию следующей реки – Ресты. В дороге его автомобиль напоролся на устроенную вражеской самоходкой засаду, в километре западнее деревни Холмы (15 км юго-восточнее Могилёва) его разворотил вражеский снаряд. Город через три дня освободили уже без Лазаренко. Посмертно храброму генералу присвоили звание Героя Советского Союза.

* Это как бы понятно: призыв резервистов – дело высшего военно-политического руководства, а альтернативой размещению в Брестской крепости были палатки в лесу. – Ред.